こんにちは、ぽぽねこの栗山です。猫ちゃんの防災グッズとして、猫用ハーネスを備える飼い主さんが増えています。

ぽぽねこの立ち上げ以前は、「散歩の必要がない猫ちゃんにハーネス?」と不思議に思ったものです。だけど、避難所生活を想像すればするほど猫用ハーネスは備えておくべきだと確信しています。

東日本大震災以降も大きな災害が続き、猫連れでの避難所生活は苦労が絶えなかったと聞きます。

猫連れでの避難にはどんな問題があり、どのように対処すべきなのでしょうか? 連載第2回目は「同行避難と避難所での過ごし方」をテーマに、猫ちゃんの命を守る方法を考えてみたいと思います。

|

【関連記事】 |

「同行避難」と「同伴避難」は違う

地震が起こって避難が必要になったとき、「猫ちゃんを避難所に連れて行けるのか?」と悩む飼い主さんは多いと思います。

東日本大震災でも、ペットを気にして避難が遅れたり、危険な自宅に留まったというケースがあったようです。ペットを助けに自宅に戻り、津波に巻き込まれたという報道もありました。

そんな事態を防ぐため、環境省ではペットを連れて避難する「同行避難」を推奨しています。

あくまでも「猫を連れて避難すること」を推奨するというだけなので、猫ちゃんもいっしょに避難所に入れるというわけではありません。

ペットと同じ室内で避難生活をすることを「同伴避難」といいますが、同伴避難ができる避難所はまだまだ少ないというのが実情。ペットの避難に関する取り決めもなく、対応が遅れるというケースが多かったようです。

同伴避難のつもりで避難所に行ったら、ペットは屋外か車のなかに置くように言われてトラブルに……ということも。

「同行避難」を推奨するものの、「同伴避難」はできない。このことが避難所での混乱を招いているようです。

避難所によってペットの扱われ方は違う

避難所での猫ちゃんの扱われ方は、「室内同居」「飼養者と非飼養者に分かれて室内同居」「室内別居」「屋外飼養」の4パターンが考えられます。

過去の災害時には「室内別居」「屋外飼養」が主流だったようですが、「室内同居」できる避難所の開設も進められているようです。

|

【関連ニュース(外部サイト)】 |

日頃からアンテナを張って、情報収集しておかないといけませんね。

ペットとの同行避難はトラブルが起きやすい

飼い主さんとしては「同伴避難」のほうが安心です。

だけど、避難所には動物アレルギーの人もいますし、動物が苦手な人もいます。ニオイや鳴き声などが原因で他の避難者とトラブルになることもありました。

|

【関連ニュース(外部サイト)】 |

また、東日本大震災や熊本地震では、飼い主同士の互助会や自治組織がなかったことも課題とされています。

災害発生から3日ほどは「自助」。自力で自分と猫ちゃんの命を守らなければなりません。それから、飼い主同士が助け合って「共助」で生活をします。

避難所にペットの対応をするスタッフがいるとも限らないので、ペットの飼い主さん同士の協力態勢が求められます。お互いを助け合うことでトラブルはぐんと減らせるはずです。

避難所生活で気をつけたいこと

熊本地震以後に行われた内閣府の調査によると、避難所にペットを入れてほしくないと感じている人は35.5%だったそうです。

その理由として、「臭いが気になる(79.9%)」、「鳴き声や音が気になる(77.6%)」があげられています。

引用:内閣府『平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等報告書』

臭いについては、飼い主さんの心がけで改善できるでしょう。鳴き声についても、ケージに入れても暴れないように普段から慣らしておく、発情しないように避妊去勢手術を受けておくなど、平時からの備えで解決できそうです。

過去の事例を元に、避難所生活で気をつけたいことをまとめてみました。

マナーを守ろう

猫ちゃんとたくさんの避難者が同じ室内で過ごすため、臭い、鳴き声、抜け毛対策は必須です。

臭いの原因は排泄物とキャットフードです。排泄物もキャットフードも、その都度片付けるようにすることで対策できます。

猫ちゃんが不安がって鳴いてしまう場合は、ケージやキャリーバッグにタオルをかけて落ち着かせましょう。段ボールなどで目隠しをするのもおすすめです。

また、猫ちゃんをこまめにブラッシングすることで、抜け毛の飛散を防ぐことができます。ブラッシングするときは屋外に出るようにし、風向きも考慮しましょう。嫌がらなければ、服を着せるのも手です。

飼い主さん同士でルールを作ろう

多くの避難所ではペットは屋内か屋外のペット専用スペースにまとめられ、そこにお世話をしに行く形になります。

共同生活を送るうえで、飼い主さん同士で助け合う「共助」は欠かせません。互助会や自治組織として、飼い主さん同士で話し合いをして積極的にルールを作っていくようにしましょう。

ペットスペースの掃除は交代で行う、飼い主以外の人が立ち入らないように見回りをする、触れ合いの時間を決める、ペット同士の接触は避ける、マナーを守るなどのルールがあるとトラブルも少ないでしょう。

猫ちゃんの居場所作りも大切

ケージは自分で用意する必要があります。できれば積み重ねられるハードケージのほうが良いですが、ポップアップ式の簡易ケージでも構いません。

ケージのなかにトイレと水を設置し、猫ちゃんの臭いのついた毛布なども入れてあげます。

ケージやキャリーバッグから出すときは、脱走防止のためにハーネスとリードを着けることも忘れずに。迷子札と猫首輪は常に着けておくようにすると安心ですね。

避難所以外の選択肢もある

近隣の避難所がペット受入不可だった場合、どうすればいいのでしょうか?

猫ちゃんを野に放つ、という判断は絶対にダメです。猫ちゃんといっしょに生き残るために、避難所以外の選択肢もあることを覚えておきましょう。

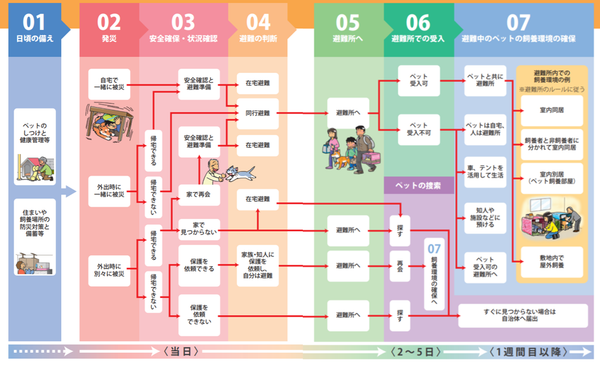

環境省の『人とペットの災害対策ガイドライン』によると、避難所がペット受入不可だった場合に4つの選択肢が提示されています

- ペットは自宅、人は避難所

- 車、テントを活用して生活

- 知人や施設などに預ける

- ペットの受入可の避難所へ

【同行避難のフロー図】

引用:環境省『人とペットの災害対策ガイドライン』より

ペットは自宅、人は避難所

自宅に損壊がなく、余震や津波、火災などの二次被害の心配が少ないのなら、猫ちゃんだけを「在宅避難」させることもできます。

高齢の猫ちゃん、持病のある猫ちゃん、神経質な猫ちゃんなど、避難所生活が難しい猫ちゃんは慣れ親しんだ自宅のほうが安心でしょうね。

2階以上の部屋に猫部屋を作り、避難所から通ってお世話をします。念のため、キャットフードや飲み水は多めに用意。熱中症対策や寒さ対策、脱走対策も万全にしなければなりません。

また、療法食が必要なら普段から多めに備蓄しておきましょう。かかりつけの獣医師に相談して薬も多めに処方してもらい、常にストックしておくと安心です。処方箋は猫の健康手帳やスマホにもメモを。

車、テントを活用して生活

自宅が倒壊してしまったときに、一時的に車中泊でしのぐこともできます。

避難所よりはストレスが少ないとはいえ、酸欠や熱中症、エコノミークラス症候群には要注意。また、車中泊でも脱走対策は必須です。キャリーバッグやケージなどで猫ちゃんの居場所を作り、ハーネスとリードをつけておくようにしましょう。

また、テント泊をするという手もあります。車中泊同様に熱中症や猫ちゃんの脱走に気をつければ、案外快適に過ごせるかもしれませんね。

知人や施設などに預ける

猫だけ避難させるという選択肢もあります。

信頼できる人に猫ちゃんを預かってもらえるなら安心です。猫ちゃんのお世話メモや健康状態など、普段からまとめておくとスムーズですね。

状況が落ち着けば、行政や動物愛護団体による「一時預かりサービス」を利用できることがあります。「ワクチン接種」「ノミダニ対策」「避妊去勢手術」が預かり条件になるケースが多いため、やはり日頃からの備えが大切になります。

ペットの受入可の避難所へ

混乱のさなかではなかなか難しいですが、ペット受入可の避難所へ移ることも選択肢のひとつ。猫友達やSNSで情報取集をし、安全に行けそうなら移動しましょう。

避難生活では猫用ハーネスが役に立つ

猫用ハーネスは散歩をさせるためのもの、というより、猫ちゃんの脱走を防ぐためのもの。慣れない避難所生活なので、脱走のリスクはとても高いといえます。

自宅から避難所へ向かうとき、ケージをあけて猫ちゃんのお世話をするとき、ケージの外で運動をさせるときは、必ずハーネスとリードをつけるようにしましょう。

猫ちゃんといっしょに避難所生活をするなら、猫用ハーネスは必須アイテムです。

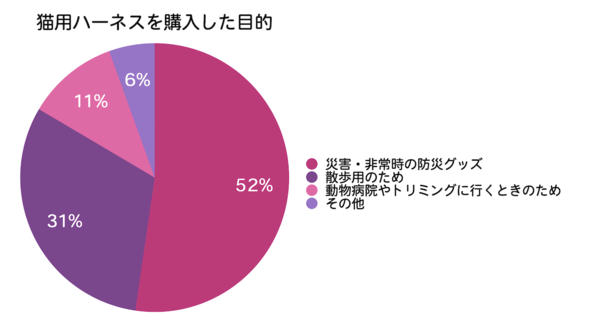

猫の飼い主さん1800人へのアンケートでも、半数以上の飼い主さんが「防災グッズ」として猫用ハーネスを購入していることがわかりました。

※猫ちゃんの飼い主さん1800名を対象にしたインターネット調査(2020年1月にぽぽねこが実施)

ストレスなく避難所生活を送るためには、普段から慣れさせておくことと、猫ちゃんへの負担が少なくて脱げにくいハーネスを選ぶことが大切です。

|

【関連商品】 |

|

【関連記事】 |

まとめ

猫連れの同行避難が推奨されているものの、猫ちゃんと同じ室内で過ごせる「同伴避難」ができる避難所はまだまだレアケース。

多くの場合はペットだけ屋外または室内のペット専用スペースに置くという対応になります。たくさんのペットと共同生活をすることになるので、必然と飼い主さんのマナーと共助の姿勢が求められます。

ワクチン接種・ノミダニ対策はもちろん、避妊去勢手術、ケージやハーネスに慣れさせるという普段からの備えはもちろん必須です。

それから、猫友達の輪を広げておくことも防災対策になります。近所の猫友達、動物病院、ペットホテル、トリミングサロン、地域猫のボランティアサークルなど、いざというときに頼れる存在はありがたいものです。

猫の命を守るためにできること、今すぐに始めてみましょう。

|

【関連記事】 |

この記事のご感想をお寄せください!(コメントを書く)